鋳鉄管GX管を使う方法(継手編)

ZEROCADには鋳鉄管のGX形のCADデータも入っています。

今回はGX管の継手について説明をします。

衛生2(本管)のコマンドの配管コマンドの中にGX管があります。

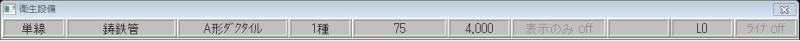

配管コマンドを選択し、単線か継手かアイソメ継手を選ぶと下図の画面が下に表示されます。

左から1番目で単線か継手かアイソメ継手を選びます。今回は継手を選択します。

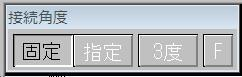

継手を選ぶと画面左上に下図の接続角度のツールバーが表示されます。

継手入力で管を配置する際に、管と管の接続部分に角度を付けることが出来ます。

このツールバーでは、その設定を行います。

角度指定をOFF(無効)にする場合には、固定を左クリックします。

角度指定をON(有効)にする場合には、指定を左クリックします。

接続部分に持たせる角度も指定します。

デフォルトでは3度になっていますが、ここを左クリックすることで数値入力による変更ができます。

接続角度の入力方法を指定します。

入力方法として、A(Auto)モードと、F(Free)モードがあります。

A(Auto)モードは設定された角度だけ角度が付いて配置されます。

F(Free)モードは設定された範囲内の任意接続角で配置できます。

設定された接続角度が3度であった場合は、3度~-3度までの間で画面を見ながら配置できます。

ツールバーの説明に戻ります。

2番目で 管材のところを鋳鉄管にします。(デフォルトが鋳鉄管です。)

3番目で 管種のところをGX形ダクタイルを選びます。(デフォルトはA形ダクタイルです。)

4番目で 種別を選びます。(1~4.5種まであります。)

5番目で 管名を選択します。

6番目で 口径を選択します。

7番目で 入力モードの切り替えをします。

8番目で 長さを選びます。

9番目の 表示のみON・OFF で「ON」の場合だと8番目の長さが反映されます。

「OFF」だと電卓入力で長さを決めます。

10番目の U/D ON・OFFでUPするかDOWNするかの表示をON・OFFで切り替えます。

11番目の ライナ ON・OFFでライナを付けるかつけないかを選びます。

12番目の GLink ON・OFFでGLinkを付けるかつけないか選べます。

13番目の 押輪 ON・OFFで押輪を付けるかつけないか選べます。

また継手の大きさの変更などは衛生2の設定から、管サイズで変更できます。

以上が鋳鉄管GX管の継手の設営となります。