排水縦断図の作成する方法

縦断図の作成する方法を説明します。

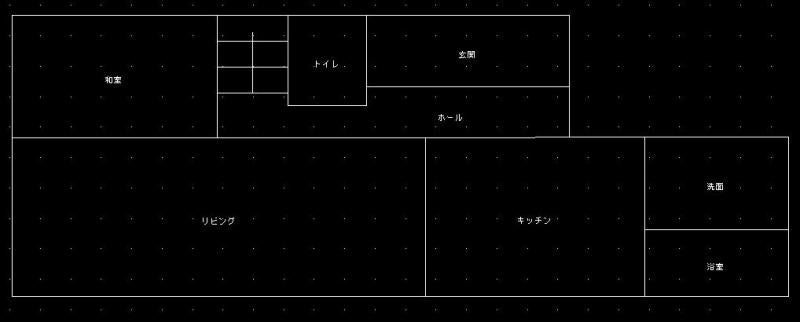

1.建物入力と基本コマンドを使用して簡単な平面図を作成します。

※作図した建築図面を呼び出し、そのまま使用することも可能です。

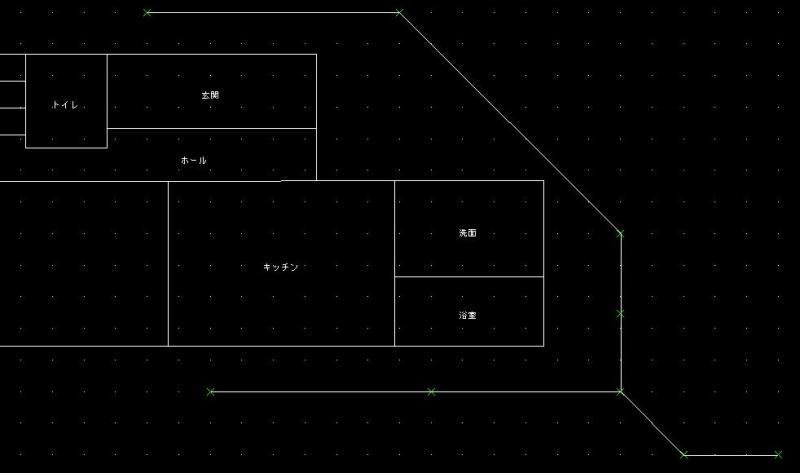

2.配管-単線コマンドで、縦断図の経路を書きます。

配管のコマンドの中の単線を選ぶと下図の画面が出てきます。

左から順に説明していきます。

配管グループは排水を選びます。

管種を選びます。(給排水の設定から管種を増やせます。)

口径を選択します。(給排水の設定から口径を増やせます。)

経路番号の設定をします。

階層の選択(アイソメ図作成時、階層ごとに変更する必要があります。)

長さの設定。長さが選択されている状態(黒表示)の場合は、長さを入力し、入力した長さの管が引けます。

配管の高さの設定。引いてきた管に対しての角度が表示されます。

配管の設定が終わりましたので、配管を描きます。下図のように描きました。

また、引出線のコマンドの中の自動引出で給水か排水を選んで頂くと、自動で引出線表示されます。

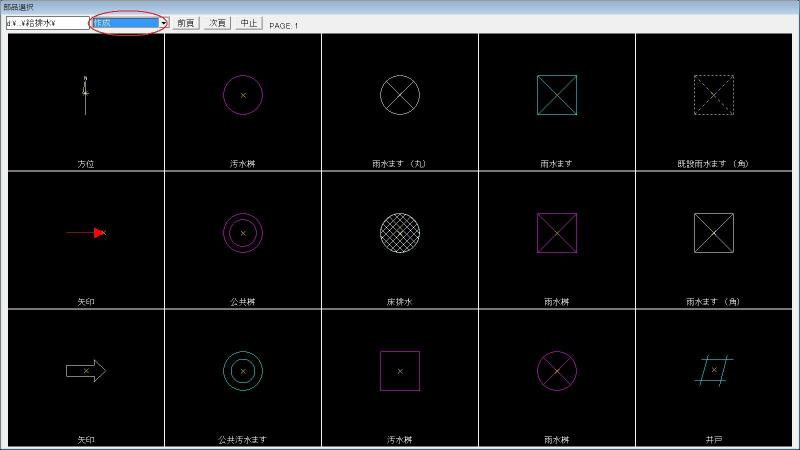

配管を描きましたら、 ます を置いていきます。

配管コマンドを開いて頂いて、排水部品をクリックします。

クリック後、パレットと呼ばれる上図の画面が出てきますので、空いているグレーのところをダブルクリックします。

ダブルクリック後、下図の画面が出てきます。

赤丸のところをクリックしますと、他の部品を選べます。

公共桝と汚水桝を選びます。

上図のようにクリックしたところに、選択した部品が登録されます。

登録した部品を削除する場合は、選択(黄色い枠)を外した状態で、削除したい部品を「SHIFT」キーを押しながら、ダブルクリックすると削除されます。

登録されない場合は、配管コマンドの中にある排水設定をクリックし、グループが登録されているか確認します。

登録されてない場合は部品が使えません。

パレットに部品が登録されましたら、ますを置いていきます。(オートモードで置いて行きます。)

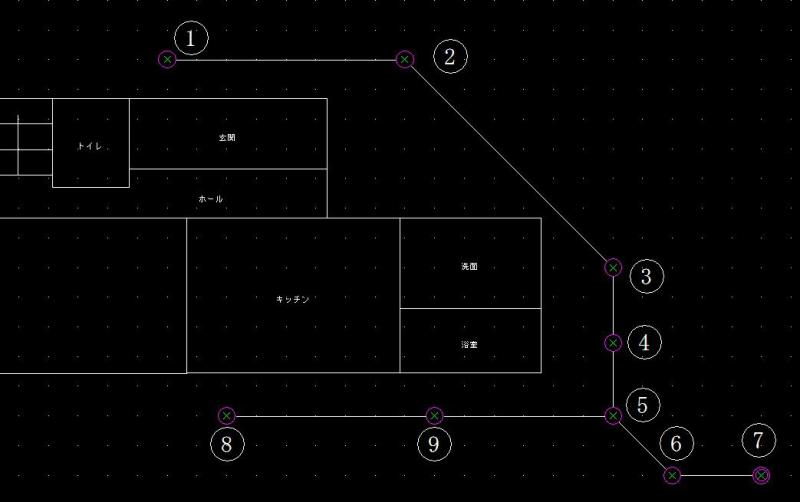

ますを配置する順番としましては、主管の高位置にある ます から順番に配置します。

下図のような配置順になります。

5番目を配置する際は、枝管が接続されている ます は配置する際に、分岐のところにチェックを入れて配置します。

ドロップますでは、配置するときにドロップにチェックを入れてください。

7番目は公共ますを配置します。

公共ますの配置するときには、主経路最終(公共)ますにチェックを入れてください。

主管に ます を配置を配置しましたら、枝管にも高位置から ます を配置します。(8から9が枝管です。)

すべて配置しましたら、縦断図のコマンドの中の縦断図をクリックします。

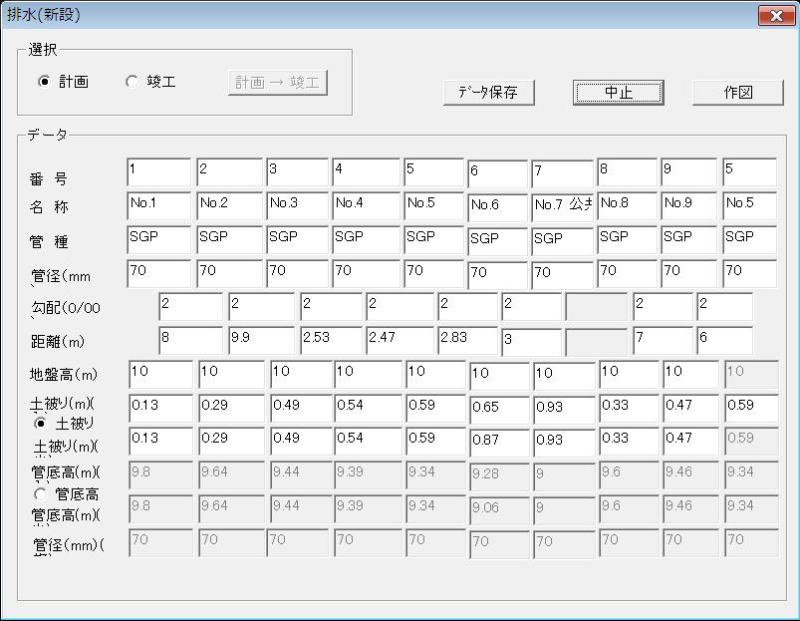

上図の縦断図データが、表示されます。

変更可能項目は、勾配 初期値は2%です。

変更しますと、次の ます より、右側へ土被り、及び管低高がドロップしているところまで変更されます。

地盤高 初期値はすべて10mです。変更すると、その位置の土被りのみ変更されます。

土被り 入と出どちらかを変更すると、その ます でドロップが発生します。

データ保存で縦断図データを保存できます。

作図をクリックしましたら、縦断図が出来ます。

縦断図は図面用紙枠の左側に表示されますので、印刷する際は設定のコマンドの中の用紙原点で用紙枠を移動させて、縦断図を印刷します。

以上が縦断図の作成する方法になります。